[LIVE] Dans les rues du Caire

À quelques centaines de mètres de là, François Hien suit également le soulèvement et raconte son point de vue sur l'évolution de la situation.

Mardi 8 février

Hier matin, je rends visite à mes amis arrêtés la veille et relâchés au bout de quatre heures d’une invraisemblable violence. En frappant à la porte de chez eux, j’essaie de charger mon geste de toute la tendresse du monde pour ne pas qu’un instant ils puissent imaginer que je leur sois hostile. Plus tard, l’un d’eux dormant encore, je dois aller récupérer dans sa chambre un chargeur de portable. J’y pénètre doucement et je déambule à reculon dans la pièce, restant face à lui pour que s’il s’éveille il voit mon visage paisible et bienveillant. Je m’en voudrais terriblement que ma présence dans sa chambre réveille en lui, même un court instant, les sensations de la veille.

Je parviens à peine à me figurer qu’ils ont vécu une chose pareille.

Je les imagine une mitraillette sous le nez, puis dans un mini-bus de l’armée, les yeux bandés, exhibés à la population, mais l’image que je m’en crée est irréelle. Quelques heures après leur réveil, je sens que l’expérience de la veille commence à remonter dans leur corps… Le moindre bruit les fait sursauter.

Je suis saisi surtout par le contraste entre ma nuit sur Tahrir – l’expérience révolutionnaire – et leur arrestation – la terreur dictatoriale en action, inutilement violente. J’ai l’impression pour la première fois d’entrer dans la vibration de l’Histoire. L’étrange période que nous vivons, et qui m’apparaît de plus en plus inédite, est une dialectique des extrêmes. Ce que la politique fait aux corps, je peux le constater de façon saisissante en comparant les manifestants de Tahrir, la tête haute, le sourire large, le pas sûr, et mes amis visités hier par la police et dont la posture traduit encore ce qu’ils ont vécu.

J’ai cessé de comprendre ce qui se passe ici.

Il suffisait de ça pour en être d’autant plus pénétré. Certains évènements échappent à leur réductibilité au sens. Ils ne prennent leur ampleur véritable que dans l’opacité du vécu.

Nous en sommes réduits à cheminer dans le brouillard. De ce que nous pouvons comprendre, il nous semble qu’il y a dans l’armée des tendances opposées et qu’elles se soupçonnent mutuellement de préparer un coup d’état. Les discussions commencent entre les représentants politiques. Les policiers sont progressivement remis en place, sans qu’on sache si l’appareil répressif l’est également – les policiers réintégrés dans leur fonction ont le regard fuyant et la posture humble. Un commerçant du quartier nous a dit hier : “Ils ont l’air de fiancées peureuses, de petites vierges.” Il leur faudra du temps avant d’impressionner à nouveau. Les indic’ eux aussi sont revenus, en faible nombre. Nous traversons une rue hier sous les yeux en biais d’un homme se tenant sur le bord du trottoir, occupé à observer les habitants. Il a la touche d’un gangster de Verneuil. Lui aussi, comme les militaires qui ont visité mes amis hier, surjoue sa fonction, pourtant censément discrète.

Ce que je lis de la presse française m’accable. Je n’ai pas tout lu, évidemment, mais ce que j’en vois passe tout à fait à côté de ce qui me semble singulier dans les évènements égyptiens. On n’y parle que de l’Egypte de Moubarak. Tout a changé et l’on pense ce pays avec les critères anciens. Les données sociétales sur lesquelles s’appuient ces analyses ne peuvent être qu’obsolètes…

Les habitants de Tahrir ont toujours une longueur d’avance.

Aujourd’hui, ils débattent de la possibilité de restreindre leur territoire pour permettre aux ponts enjambant le Nil d’être réouvert à la circulation. L’idée serait de pérenniser l’occupation de Tahrir sans totalement paralyser la ville. La constitution de l’Egypte impose la tenue d’élections présidentielles dans les soixante jours suivant la destitution du président. La chute de Moubarak, si elle survenait, devrait accélérer un processus politique qui s’annonce ardu : il s’agit de créer une culture multipartisane dans un pays déshabitué du débat public. Il n’est pas impossible que les manifestants, tout en continuant à réclamer sa tête, s’habituent à l’idée qu’il restera jusqu’en septembre et s’organisent pour que Tahrir, d’ici là, reste ce laboratoire à ciel ouvert où peu à peu prend forme l’Egypte future.

Il y a d’autres batailles sur d’autres front, et d’abord l’obtention d’un renoncement total à la terreur par les autorités. Mais autorisons-nous à rêver : et si Tahrir restait, même au-delà du mois de septembre, un endroit d’expression et de rencontre librement organisé par ceux qui l’occupent ? L’Egypte ne serait plus seulement le pays des Pyramides mais le but d’un pélerinage politique où l’on viendrait se redonner le goût de la liberté.

Lundi 7 février

Sur la rue Talaat Harb, le premier check-point commence cinq cent mètres avant Tahrir. L’immensité de la mobilisation et le professionnalisme croissant dont font preuve les manifestants pour l’organisation de leur propre sécurité les a incités à annexé au territoire révolutionnaire les rues adjacentes à la place. Sur le premier barrage, une plaque de tôle ondulée porte l’inscription suivante : “Welcome to the Independant Republic of Tahrir”. Les policiers ne s’aventurent pas au-delà du check-point. Ici, les rapports de pouvoir sont inversés. Le long de l’avenue qui mène à la place, des rangées de volontaires, tous les trente mètres environ, vérifient à nouveau nos pièces d’identité et nous fouillent. Je soupçonne que ces différents barrages ont aussi pour vocation de repérer – à l’aide de ces critères à la fois objectifs et arbitraires qui surprennent tant dans la société égyptienne – qui pourrait être baltagueya, employé par la police. Arrivé sur la place, c’est le choc. Je ne l’ai pas vue depuis la fameuse bataille du 2 au soir : je l’avais quittée encore ressemblante à ce qu’elle était avant, les voitures en moins et les manifestants en plus. Elle s’est complètement transformée.

Je pénètre une autre ville.

Les commerces se sont installés en masse. Ils étaient présents dès le début, petits vendeurs de cigarette ou d’eau, le plus souvent déambulant et sans doute vivant d’habitude du tourisme. Maintenant, de véritables points fixes de vente se sont installés. On trouve à manger, mais pas seulement : des drapeaux, des chaussettes, des badges aux couleurs de l’Egypte. Parallèlement, des hommes et des femmes circulent dans la foule pour distribuer gratuitement du thé ou des biscuits. Les deux systèmes économiques coexistent paisiblement selon des arrangements spontanés qui m’échappent. Le coin Frères Musulmans que j’avais repéré la semaine dernière ne l’est plus. Leur point dominant est occupé à présent par des concerts. Je ne suis pas sûr que les évolutions que je tente de noter aient une signification réelle. Je ne crois pas que quiconque les ait décidées. La place est organique, elle se recompose en permanence en fonction de ses majorités de passage. Elle ne s’installe pas encore dans le temps, elle est une suite de moments de présent, s’actualisant pour rester cette membrane de réception sensible d’un mouvement qui n’en finit plus de réinventer ses formules.

Les tanks qui ferment la place du côté du musée des antiquités, là où s’est déroulée la bataille majeure, ont la veille semblé vouloir partir. Pour les habitants de Tahrir, ce serait la catastrophe. Si le rôle de l’armée reste d’une ambiguïté extrême c’est elle qui permet aux manifestants de relâcher la surveillance des frontières. Mais ils ne mettent jamais longtemps à trouver une solution. Autour de chaque tank, des centaines de dormeurs se relaient, la tête appuyée sur les chenilles, allongés sous le canon, mosaïque humaine enrobant les chars. Ces hommes n’ont pas sommeil, ils prennent leur tour de garde, s’allongeant à la place de ceux qui se relèvent pour rejoindre les manifestants. L’image est saisissante. Debout sur leurs tanks, les jeunes soldats semblent encombrés de leurs mitrailleuses. Un homme aimable vient me prévenir que je risque d’avoir des ennuis à les filmer de si près. C’est que j’oublie la puissance qu’ils représentent tant le peuple l’a mise en échec.

Les habitants de Tahrir ont mis en place un système de communication de masse dont je n’ai pas encore compris exactement le fonctionnement. Un sifflet retentit : immédiatement, il est relayé par des jeunes hommes qui, en faction, tapent sur les mats des lampadaires à l’aide de pierres. La plupart des hommes se met alors à courir dans une direction précise. L’afflux soudain est étonnant. La masse des hommes se dirige vers les trois tanks dont je suis proche. Les soldats tirent des rafales de mitraillettes en l’air : très impressionnant pour moi, mais ça fait rigoler tous ceux qui m’entourent, comme d’un dernier et attendrissant sursaut de vanité. La semaine dernière, le 30, un avion militaire ultra-sonique tournait au-dessus de la place et passait en rase-motte, produisant un son assourdissant. La première fois, tout le monde avait sursauté. Dès la deuxième, on riait en haussant les épaules. L’opération était apparemment destinée à démontrer la force et la puissance de l’armée – peut-être également le signe d’une concurrence entre armée de terre et de l’air, pas exactement sur la même ligne (Moubarak était pilote pendant la guerre de 73). Elle a eu surtout pour conséquence que depuis les Cairotes disent en choeur que Hosni est devenu fou. A partir de ce ridicule spectacle aérien, on s’est moqué de lui plus encore qu’on ne l’a haï. Hier soir, plusieurs alertes de ce type sont lancées successivement (sifflet strident suivi de coups sur les lampadaires) sans que jamais l’évènement qui l’ait causé ne me semble majeur.

Ça se confirme : Tahrir est décidément l’endroit le plus sûr du Caire.

Tahrir est un palimpseste géant en perpétuel renouvellement. On écrit beaucoup depuis la révolution. Des hommes marchent lentement tout autour du rond-point en tenant de grands écriteaux où ils ont exprimé leur singulière manière de congédier Moubarak. Chacun d’eux s’arrête devant moi pour que je le filme. Sérieux derrière leurs bouts de carton, prenant la pose, soutenant de leur regard profond le texte qu’ils ont écrits et que je ne comprends pas, il sourient tendrement dès que je leur fais signe que mon plan est fini. Il y en a tant que je suis obligé de me mettre à les ignorer. Le grand drap blanc que les manifestants avaient laborieusement tendu la semaine dernière pend maintenant lamentablement. D’y avoir vu Moubarak les insulter, le soir du premier février, leur a peut-être ôté l’envie de l’utiliser pour projeter des images de télévision. Ce n’est pas grave, Tahrir n’a pas besoin d’images produites ailleurs, ses habitants sont capables d’inventer leur imaginaire. Les hauts-parleurs qui servaient à diffuser le son de la retransmission sont utilisés à présent par des orateurs inconnus qui se relaient au micro. Je me fais traduire leurs harangues. Ce sont des mises en garde contre les infiltrés du gouvernement ; des annonces concernant un besoin urgent de volontaire pour tel ou tel check-point ; l’annonce d’un évènement… Entre deux annonces, d’autres font des discours politiques ou scandent des slogans que reprend la foule.

La foule n’est pas structurée une fois pour toutes autour de points fixes qui rallieraient les masses. Un endroit clairsemé deviendra bondé parce qu’une discussion peu à peu aura été rejointe. En revanche, la foule délaissera un orateur imprécis, laissant ses hauts-parleurs diffuser dans l’espace vide, déplaçant ainsi les points de densité. Plusieurs fois, des discussions s’initient entre des manifestants et moi autour desquelles, très rapidement, se coagulent une foule de curieux qui tous ont quelque chose à dire. Ils ne savent pas le formuler en anglais et, pressée par des interventions de toute part, la personne à qui je parlais initialement se trouve contrainte de me traduire tout ce qui se dit autour. Il n’est pas rare qu’un des manifestants, pris d’une envie de monologue, prenne au piège de sa loghorée les anglophones condamnés à me la traduire, jusqu’à ce qu’ils en aient assez et s’éloignent sans avoir pu s’exprimer en leur nom.

La discussion principale se divise en débats parallèles entre tous ceux qui n’ont pas réussi à capturer l’interprète contre son gré. Et nous voici en quelques minutes au centre d’un groupe compact, là où il n’y avait juste avant qu’un lieu de circulation fluide, et sans qu’il soit possible de distinguer, dans le groupe ainsi formé, les interlocuteurs qui en étaient à l’origine. Je circule un moment entre les groupes, avec l’impression d’être un corps inerte se laissant aller à l’attraction naturelle qu’exercent sur lui des masses puissantes de matière mouvante. Un attroupement célèbre des blessés. On les voit beaucoup ce soir, les blessés aux yeux pochés, au crâne bandé, à la patte lourde, et la foule sait les fêter. Depuis la bataille nocturne du 2, le pouvoir n’a plus osé envoyer ses sbires. C’est à partir de ce moment que Tahrir s’est sédentarisé et que les commerces sont réellement apparus. Il semble que cette bataille ait comme autorisé les manifestants à se sentir chez eux sur la place – elle n’est plus seulement un contenant circonstanciel de leur soulèvement ; elle est devenue le lieu dont l’organisation interne figure littéralement la nature de leur mouvement. Ils ont gagné le droit d’en faire un symbole. On comprend donc que les héros de cette nuit là soient fêtés. Je vois, autour de deux hommes blessés tenant une bougie et souriant tendrement, tout éberlués, un groupe faire la ronde en chantant.

Je rencontre Shalppy, un copte résidant au nord de Louxor. C’est la première fois qu’il vient à Tahrir depuis le début des évènements, il a fait cinq cent kilomètres pour venir constater l’improbable. Alors que la foule est plus éparse que les jours de grosse mobilisation (les vendredis et mardi dernier), et que je craignais qu’elle ne comporte que des “habitués”, je rencontre au contraire plusieurs personnes qui me disent venir pour la première fois. L’un d’eux, un jeune homme apparemment pauvre, me dit : “Jusqu’à récemment, je croyais ce que disait la télévision nationale. Mais ses mensonges sont devenus tellement éhontés que j’ai eu envie de venir voir moi-même.” Et de remercier la chaîne nationale de l’avoir aidé à franchir le pas. Shalppy vit de petits boulots liés au tourisme, évidemment impossibles en ce moment. Il a des rudiments de français qu’il lui tarde d’utiliser. Passionné de littérature, lui-même voulant écrire, il se désole de n’avoir ni le temps ni les moyens de s’acheter des livres. J’évoque rapidement la question religieuse qui pour lui n’en est pas une : “nous sommes tous égyptiens, l’islam d’ici est modéré”. Shalppy a trente-cinq ans. Il voudrait fonder une famille un jour mais ne le peut pas financièrement.

Les évènements survenus en Egypte depuis le 25 janvier sont un basculement politique majeur. Mais il ne faudrait pas qu’il cache une autre révolution qui, elle, n’a pas besoin de la chute de Moubarak pour être déjà accomplie. Cette deuxième révolution, plus secrète, moins visible, que jamais n’évoquent les médias occidentaux, occupés à construire la menace islamiste, est sociétale. Il est frappant de constater que les causes de la révolution, quand on les évoque avec les manifestants, sont souvent liées à des questions de société. La situation économique catastrophique et sans perspective de changement dans une atmosphère de corruption généralisée place les jeunes gens dans une position d’indigence qui ne leur permet plus de se marier. Cette situation est très fréquemment évoquée comme raison de l’insurrection : plus personne ne pouvait se marier avant trente ans. Dans le regard de Shalppy, je ressens une tristesse teintée d’amertume, comme si cette révolution arrivait un peu tard pour lui. Il a déjà derrière lui une vie de rêves brisés.

Il est venu pour tenter de croire à son propre avenir.

Rien de tel chez Ahmed et Hossam, deux frères qui sont depuis le début sur Tahrir. Ahmed a 22 ans, il est un peu timide, pratique un anglais hésitant, boit occasionnellement de l’alcool et est obsédé par les femmes ; Hossam a 20 ans, il est brillant, audacieux, et fait ses cinq prières. Il étudie le chinois, langue de l’avenir. Ces deux frères sont gais et rieurs, impossible de ne pas les aimer au premier instant. Ils ont été de toutes les batailles, ont vu des morts et des blessés et gardent un sourire enthousiaste, prêts à s’amuser de tout, désamorçant tous les débuts d’inquiétude et sûrs de leur puissance.

Que se passerait-il pour l’Egypte, d’un point de vue sociétal, si chaque ville avait son Tahrir, lieu d’expérimentation d’une société qui se regarde comme pour la première fois ? Je me suis rapidement renseigné aujourd’hui sur la situation dans les autres villes d’Egypte. Si les manifestations y restent très importantes, aucun lieu n’est occupé de façon permanente. Ailleurs qu’à Tahrir, on en est encore au soulèvement – avec courage et persévérance, ce dont il faudrait écrire également l’histoire ; mais à Tahrir, c’est déjà la Commune. Demain, je m’inquièterai de ce décalage et de son danger pour l’unité du mouvement et de la société qui le porte. Je tenterai de comprendre quelles cartes le régime va tenter d’abattre. Mais aujourd’hui, je voudrais m’offrir le luxe de n’avoir qu’une chose à faire : m’émerveiller.

La société égyptienne a décidé de se donner en spectacle sur Tahrir. Elle ne s’affranchit pas d’elle-même comme dans les révolutions d’inspiration marxiste, exigeant de son peuple qu’il renonce à ce qui le lie. Elle vient se montrer à elle-même – se révéler au sens photographique – par un acte tautologique. L’utopie n’est plus : voilà ce que je pourrais ou devrais être ; elle est : voilà ce que je suis.Trente ans de dictature ne l’ont pas fait cesser d’être, sous le boisseau, cette grande société ouverte, fière de ses ascendances glorieuses et contrastées. Dès le premier jour de la révolution, elle l’est redevenue, retrouvant tous ses réflexes d’ouverture. A l’extérieur de Tahrir, les regards sur les étrangers sont devenus parfois méfiants ces derniers jours. Sur Tahrir, personne ne s’étonne de ma présence.

Il suffit d’en passer les frontières pour retrouver l’Egypte.

Les amis chez qui je loge m’appellent à deux heures du matin, très inquiets pour moi. A sept heures du soir, la police militaire a débarqué chez eux, armée jusqu’aux dents. Mitraillettes sous le nez, menottes, bandeaux sur les yeux, tous les ingrédients de la terreur sont réunis. Ils sont amenés dans un premier quartier militaire, puis dans un secteur de haute-sécurité dont ils ignorent la position dans la ville. Les ordinateurs sont fouillés mais heureusement vides d’images embarrassantes – mises à part des photos de jeunes femmes dénudées dont les militaires se régalent, tout en nous blâmant de les posséder. Mes amis sont finalement libérés. Ils me déconseillent de quitter Tahrir : on est en plein couvre-feu et l’armée tient apparemment à faire subir la même et humiliante procédure à tous les étrangers qui le bravent. Je dois passer la nuit là si je veux l’éviter.

Hossam et Ahmed m’entrainent dans le down-town de la place : ce qui fut autrefois le terre-plein du rond-point est devenu un véritable bidonville. Des chemins de terre boueux nous font circuler entre d’improbables constructions de toile cirée, de nattes, de bâches transparentes. Le sol où les gens dorment est jonché de tapis. Certains ont tiré une ligne des installations électriques de la ville et consultent leurs ordinateurs. Si la disposition des hommes pour la prière est toujours d’une géométrie irréprochable, celle des dormeurs est anarchique, en tous sens, suivant le sinueux tracé des sentiers que personne n’a décidé. Il n’y a rien de normatif dans l’organisation de cet espace de vie. Certains de ses quartiers sont d’une propreté impeccable ; nous en traversons d’autres jonchés d’ordure et dans l’un d’eux, où dorment des centaines de gens, l’odeur d’urine est insupportable.

Les habitants de Tahrir, pour être réunis ici, n’en réforment pas pour autant leur façon de vivre ou leur degré d’exigence de propreté. Au fond, les Egyptiens font la révolution comme ils conduisent, à l’instinct. Ici, le klaxon sert de radar aux automobilistes. A l’approche d’un croisement, on prévient simplement qu’on arrive et puis on verra bien. Des feux rouges ont été installés il y a quelques années. Ils ont fonctionné plusieurs mois sans que personne les respecte ; à présent la lumière orange clignote en permanence, ne servant plus qu’à témoigner de l’incapacité de l’état à imposer des règles. Le code de la route ici doit consister en la formule suivante : rouler à droite – quand c’est possible. Je n’ai jamais compris l’anarchisme ; il m’était introuvable. Comme la circulation routière au Caire, Tahrir en est pourtant une belle image : l’anarchisme, c’est la société sans l’état. Et au Caire ça veut dire : l’ordre sans la violence. Est-ce que ça pourrait durer ? La question n’est pas là. Ne durerait-il qu’une nuit, le phénomène n’en serait pas moins inouï.

Nous y voici au “moment révolutionnaire” – cet instant de mutation chimique des corps et des esprits…

Ce n’est pas la première fois que je l’observe, le paradigme révolutionnaire en action. Le saisissement simultané des êtres par la puissance de vie. Toujours, jusqu’alors, dans des lieux circonscris et des communautés homogènes. Je n’imaginais pas le voir un jour à cette échelle. Pour la première fois, j’emploie le mot peuple en sachant ce qu’il désigne. La vie a repris depuis deux jours au Caire. Pas complètement, évidemment. Mais les banques ont rouvertes, les bureaux également… Ce sont les mêmes, souvent, qui sont sur Tahrir et parallèlement ont repris le travail

Bien-sûr, l’Egypte ne sera pas vertueuse après-demain, le système de corruption s’est installé bien au-delà des dépendances réelles du pouvoir central. Le processus de négociation sera peut-être décevant. Mais ce moment, pour toujours, aura été vécu. Je ne vois pas comment ses effets chez ceux qui s’en sont fait traverser pourraient disparaître. La dictature change les corps, elle les accable sous le poids de sa permanente surveillance. Qu’on ne s’étonne pas, dans ce contexte, que la religion en profite pour rigidifier ses codes et ses diktats. Une société où l’on doit se méfier de son voisin, arrêté arbitrairement un beau matin et contraint d’être indicateur le lendemain, incite à s’observer mutuellement et à tiquer sur les cheveux aux vents d’une telle, le manque d’assiduité à la prière d’un autre, la précoce rupture du jeûne d’un troisième. Les consciences sont rétrécies en régime policier, et les corps contraints. Sur Tahrir, on ne s’observe que pour séduire ou s’amuser. Toutes les tendances s’y mêlent sans que nul n’ait même l’idée de reprocher à l’autre la façon dont il vit. Les Egyptiens ne sont pas strictement pieux ; ils ne sont que bigots – de cette bigotterie de la peur. Elle disparaitra avec sa cause, le régime.

On trouve, entre deux dormeurs, une place large comme un homme allongé. On s’y encastre à trois, en poussant un peu nos voisins. Je ne dors que vingt minutes. Le froid me réveille et je passe le reste de la nuit à trembler et à chercher une position où ma caméra et mon enregistreur ne me rentrent pas dans les côtes. Je regarde la bâche transparente au-dessus de moi vibrer dans le vent. Des respirations nombreuses, certaines timbrées comme des prières, en accompagnent le bruissement. Depuis que je suis ici, jamais je n’ai voulu participer à la moindre action révolutionnaire, fut-elle anodine. Je ne porte pas de panneau, je ne répète aucun slogan et je ne donne que prudemment mon avis : il serait inconvenant que je me fasse une place dans le soulèvement contre une dictature dont je n’ai pas souffert. Mais cette nuit-là, j’ai trouvé le lieu exact de mon implication, élément parmi d’autres d’une mer de respiration dont l’inertie ne limite pas la puissance. Sonneries des réveils peu avant la prière, vers cinq heures. On se lance à la recherche de l’une des chaussures de Hossam, perdue dans la marée humaine qui s’ébroue lentement de sous ses toiles cirées. Les vendeurs de thé sont déjà prêts. On urine dans un chantier adjacent à la place, paysage surréaliste. Il fait très froid, ce qui n’empêche nullement les hommes de faire leurs ablutions à l’eau glaciale.

L’appel à la prière commence.

D’une position dominante, je vois les hommes courir prendre leur place dans l’assemblée, créant naturellement les lignes et les colonnes qui, peu à peu, les transforme en damier géant. Quelques femmes, comme nous, les regardent faire. Beaucoup de dormeurs sont encore sous les bâches du down-town. Trois jeunes femmes aux voiles colorées font des sourires à mes deux nouveaux amis, qui se liquéfient. Le haut-parleur tombe en panne pendant la prière, au moment où les prieurs commencent à répéter “amen” après chaque phrase de l’imam. Qu’ils ne l’entendent plus ne les empêchent pas de continuer, et de graves “amen” retentissent à intervalles réguliers sur la place, entrecoupés de silence. Finalement, un des prieurs remplace de sa voix tonitruante l’imam devenu inaudible. Mais au lieu d’un verset, il hurle : “Eran, eran, Hosni Moubarak” et sans tiquer, comme ils répétaient les sentances coraniques, les prieurs reprennent en choeur le slogan. La journée militante peut commencer, dont l’énergie collective est directement puisée de la prière.

Aujourd’hui, ils ont encore prévu de nous surprendre. Au programme un footing au rythme des slogans, la construction d’un mot géant par la disposition précise de manifestants, et déjà je vois affluer de nouveau ceux qui ne passent pas la nuit sur place. Le soleil se lève, éclairant par leur face orientale des nuages soudain étincelants. Il nous reste une heure à tuer avant la fin du couvre-feu. Hossam est survolté. Il en a marre de tourner en rond autour du bidonville. “As if we were in fucking Saoudi Arabia” ajoute-t-il joliment en évoquant La Mecque. Il veut absolument convaincre son frère d’écrire un mot avec les pierres brisées regroupées en tas depuis la bataille du 2 février. C’est qu’on en fait des efforts, sur Tahrir, pour que les pilotes d’hélicoptères qui tournent en permanence au-dessus de nous ne s’ennuient pas. Ahmed propose de former le mot “sex”, puis “blondie girl”. Hossam laisse tomber. Il me fait écouter la chanson “Aïcha” sur son portable, dont je lui traduis la partie en français tandis qu’il m’explique la partie en arabe. Vaincus par la fatigue et la nervosité, nous rions tellement que nous n’arrivons même plus à parler.

J’écris cet article dès mon retour à l’appartement, au petit matin. Cette nuit, la république indépendante de Tahrir m’a offert l’asile politique. Depuis que j’en ai repassé la frontière, difficile de ne pas me sentir en exil…

Dimanche 6 février

La ville du Caire est construite au bord d’un désert. La pluie est très rare. Hana me raconte que lorsqu’elle survient les Egyptiens paniquent. Les automobilistes, qui pourtant n’ont peur de rien, se rangent sur le côté de la route au moindre crachin. Hana se retrouve seule à des réunions prévues de longue date et, quand elle appelle ceux qui lui avaient donné rendez-vous, inquiète de leur absence, ils lui répondent sur un ton d’évidence : “Mais enfin, tu n’as pas vu ? Il pleut !” Les enfants ne sont pas envoyés à l’école, les magasins ferment… Hier, sous la pluie fine qui tombait sur Le Caire et nettoyait l’atmosphère des dernières traces de gaz ou de fumée, des milliers et des milliers de manifestants continuaient à faire la queue devant les entrées de la place Tahrir. Le régime doit trembler plus que jamais : le peuple cairote a bravé la pluie.

Incertitudes

Hier, j’ai ressenti pour la première fois une tension intérieure déplaisante. Jusqu’alors j’avais admiré et soutenu sans réserve les manifestants de Tahrir, ébloui par leur intelligence collective, leur gaieté, leur sagesse… Mais le changement de mentalité dans la population, qui commençait à se lasser de l’état d’urgence imposé par les manifestants, me faisait craindre très sérieusement une scission dans la population égyptienne. J’en venais à me dire qu’il valait peut-être mieux que les manifestants lâchent Tahrir et rentrent chez eux, tout en restant très vigilants vis à vis du processus politique de transition annoncé par les autorités. Vendredi, la mobilisation était ahurissante ; elle ne l’était pas moins hier. Et les mentalités ont basculé de nouveau dans les couches populaires qui subissent de plein fouet les effets de la paralysie du pays. La répression terrible de la semaine dernière, suite au discours de Moubarak, a bien révélé que le régime n’avait aucune intention de changer ses méthodes policières. Il n’en a pas fallu plus pour que les indécis repassent – au moins pour l’instant – du côté des contestataires. Maladroit pouvoir qui n’a pas compris ce qui s’était passé dans son peuple : ce régime se conduit comme un père tyrannique qui croit encore pouvoir battre son fils majeur. Il ne sait pas ce dont est capable sa propre société – le savait-elle elle-même ? Hier soir, un des jeunes qui protègent le quartier nous disait : “Moi je n’ose pas aller à Tahrir mais je suis fier de ce qu’ils font.”

Un peuple uni sur la place Tahir

Ce matin, les coptes ont prié sur Tahrir, avant de laisser la place à la prière musulmane, preuve s’il en était besoin de l’absence de sectarisme dans le mouvement. Hier, de nombreux officiels du PND ont été remplacés, dont Gamal Moubarak, le fils du dictateur autrefois promis à sa succession. De nombreuses personnalités publiques, autrefois très attachées au régime, vont se montrer sur Tahrir, jouant du coude pour se faire une petite place parmi les résistants de la dernière heure. Les rats quittent le navire. La foule de Tahrir, pacifique, immobile, énorme masse d’énergie, semble irradier autour d’elle les effets de sa puissance magnétique, annellations concentriques qui, à distance, effritent comme des chateaux de sable lêchés par la mer tous les lieux du pouvoir finissant.

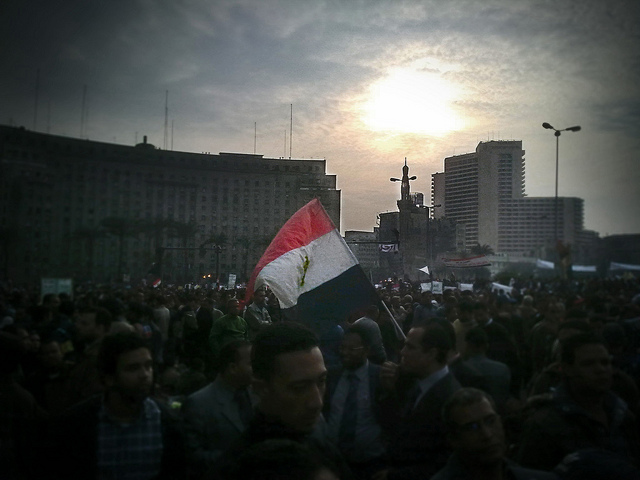

La place Tahir, Le Caire -Vendredi 4 février Feb4 - 11::33

Photo CC monasosh

Avoir obtenu que le régime dialogue avec ses opposants – ce qui semble imminent – est déjà inouï. Mais ce que les manifestants ont réalisé n’est pas réductible aux institutions politiques. La révolution sociétale est sans précédent. La place n’est plus seulement un vaste slogan répété en choeur. Des lieux de débats s’y sont ouverts. La question à présent est : comment traduire dans la vie politique la force populaire révélée ces derniers jours ? Il est évident que de nombreux manifestants se sentiront dépossédés de leur révolution par le processus de transition que seule leur volonté aura pu déclencher. Ils restent sur la place comme pour dire : “N’oubliez pas qui nous sommes…” Ce peuple n’est pas architecturé selon des mots d’ordre ou des idéologies rédigées ailleurs. Il ne repose sur rien que sur sa propre unité retrouvée.

Ce matin, en marchant sur les bords du Nil, je me suis arrêté devant un des très vieux arbres qui bordent l’avenue de la Corniche. Des lianes épaisses et noueuses tombent de ses branches et atteignent le sol qu’elles finissent par craqueler puis perçer, plongeant dans la terre de nouvelles racines. L’arbre est devenu une vaste architecture de fines colonnades où le tronc ne se distingue plus de ses avatars. Il est énorme cet arbre, son ampleur est inouï, mais il semble n’être soutenu par rien, aucun tronc à sa base ne paraît assez large pour en supporter le poids. Quand on le regarde de plus loin, on a l’impression qu’il flotte, nuage de feuilles qui laisse pendre sous lui des lianes prenant racine…

Samedi 5 février

Le pouvoir égyptien joue avec nos nerfs. Il est chapitré comme un roman stratégique dont nous essaierons ces prochains jours de retracer le déroulement. Depuis hier, nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Le discours avant-hier de Souleiman, le vice-président nommé la semaine dernière, nous a semblé abattre la dernière carte de Moubarak. Tout avait été concédé, hors son départ. Quatre millions de manifestants lui ont répondu hier. Dans l’après-midi nous avons cru que le dictateur serait démis. Rien ne s’est passé et nos spéculations nous épuisent.

La réalité des check-points

Hier dans la journée, impossible de tenir : je décide d’aller sur la place Tahrir. Si le régime tombe, je ne veux pas le voir à la télévision. On annonce des baltaguayé (ces hommes employés par la police pour commettre des actes violents et illégaux) sur l’avenue qui de chez nous mène à Tahrir. Je cherche à faire le tour par la Corniche, les quais longeant le Nil, mais toutes les rues sont barrées par des check-point de l’armée. Une rue ne l’est que par un comité de quartier que j’imagine bienveillant. Le jeune homme qui m’arrête et me demande ma pièce d’identité me fait signe de le suivre et m’amène tout droit à un militaire gradé qui, à quelques pas de là, s’ennuie avec une grande conscience professionnelle. Il tique sur les déchirures de mon jean, dont je dois lui expliquer qu’elles sont dues à la mode européenne – d’ailleurs dépassée – et non à des bagarres auxquelles j’aurais participé. Suspicieux comme son métier l’exige, il me garde vingt minutes avant de me relâcher. Je décide de passer par l’autre côté après m’être assuré auprès des comités de quartier, ceux que je connais, que le chemin était sûr. Plus loin un autre barrage militaire semble ne laisser passer personne ; je n’ose pas même le tenter : s’il dépend du même gradé, je ne voudrais pas courir le risque de me retrouver à nouveau devant lui.

Au retour les comités de quartier font des difficultés pour me laisser entrer dans la rue où je loge. Ils veulent m’accompagner et je cherche à ne pas leur faire voir où je vais. Je ne sais plus de qui je peux être sûr. Ces jeunes gens ne sont pas agressifs : depuis une semaine, ils se chargent tous les soirs du travail de la police et sont simplement agacés de devoir assurer la sécurité d’un étranger qui brave le couvre-feu. On les comprend. Je rentre sans avoir rien pu voir.

Dans la soirée, situation d’urgence : rumeur à propos d’un Français qui a reçu la visite de douze agents de la police militaire, armés et vêtus de gilets pare-balle (on n’est jamais trop prudent). Ils auraient saisi ses ordinateurs et sa caméra. Me voici sur le toit de la maison, planquant mes disques durs sous des bâches poussiéreuses. Tenant à ma sécurité et à celles des amis qui me logent – et qui ont plus à perdre que moi dans cette histoire – plus qu’à la gloire de couvrir l’évènement, je décide de ne plus tenter d’aller sur la place Tahrir. Mes sources d’information sont suffisamment nombreuses et de première main pour que je m’abstienne de mourir pour une cause qui, si j’y suis intellectuellement et affectivement impliqué, n’est pas la mienne.

On s’habitue à tout : la soirée est presque joyeuse. Je m’installe confortablement dans le confinement.

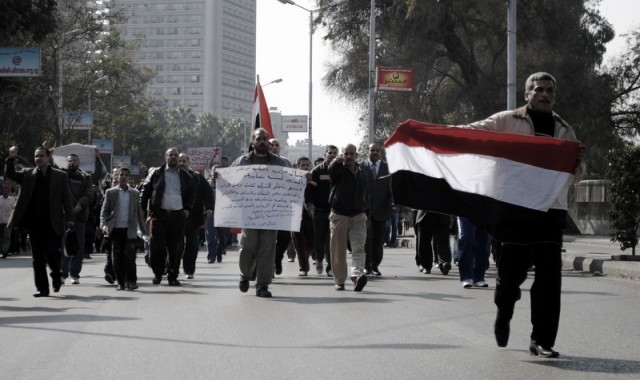

Un tank sur un checkpoint de civils à Maadi, Le Caire

La défiance des alliés de l’Egypte

Ce matin, annonce de l’explosion d’un pipe-line dans le Sinaï. Nous sentons que nous abordons une phase nouvelle de la crise égyptienne, où les questions stratégiques régionales vont devenir aussi déterminantes que les problèmes intérieurs. Les alliés de l’Egypte ne font plus confiance à Moubarak pour réprimer le désir de démocratie de son peuple. Sont-ils en train de s’y mettre à leur tour ? Ce matin, dans la presse internationale, on ne parle que des Frères Musulmans, pourtant très minoritaires ici. Comment leur offrir un boulevard en prétendant les combattre… Scandaleux articles pleins de contre-vérités sur les sites du Figaro et du Point. De la gauche française, nous n’attendions plus grand-chose ; mais que la droite de tradition gaulliste ne comprenne pas sa parenté politique avec les révolutions arabes, voilà qui m’accable. Alliot-Marie interdit aux chercheurs français présents en Egypte de s’exprimer dans les médias sur la situation, au nom du devoir de réserve. Elle a bien raison : si les observateurs compétents se mettent à intervenir, où va-t-on ?

Direction Zamalek

Nous décidons de sortir pour aller à Zamalek, une île sur le Nil. Pour éviter Tahrir, le taxi fait un large détour. Alors que l’avenue de la corniche est absolument déserte, le trafic a retrouvé sa traditionnelle et rassurante anarchie dès que nous passons le fleuve. Les Égyptiens ne pouvaient longtemps cesser d’être eux-mêmes. Quand, il y a quelques jours, nous avions fait un tour dans des quartiers populaires éloignés du centre, si le souk touristique était désert et ses échoppes fermées, le marché populaire qui le jouxte était bondé et abondamment achalandé. La circulation des marchandises dans cette ville est surprenante : alors qu’on fait la queue dans les magasins des quartiers bourgeois, en rupture de tout, les couches populaires, sans doute alimentées par leurs familles à la campagne, ont de quoi se nourrir.

Aujourd’hui, les habitants sont rassurés par l’allègement du couvre-feu qui commence à présent à 19 heures. Ils ont retrouvé leur amabilité naturelle. Il est temps, en marge de notre souci, de retrouver le plaisir d’être au Caire. La situation reste préoccupante. Les dangers sont innombrables pour ce mouvement populaire que de nombreuses forces tentent de diviser. Jusqu’à présent, nous n’avons pas été déçu par ce peuple, par son intelligence et sa sagesse collectives – c’est d’ailleurs une première dans ma vie d’observateur politique. Nous avons envie de continuer à lui faire confiance. Sur le chemin tout à l’heure, nous avons observé un oiseau superbe entre les grilles rouillées d’une maison coloniale abandonnée. Sa tête était surmontée d’une crête zébrée qui, partant vers l’arrière, donnait à son allure assurance et fierté. Ses ailes étaient repliées en une longue queue pointue striée de barres blanches et noires ; il les a soudain déployées pour s’envoler. La crête s’est ouverte en éventail, comme de colère. Ce petit oiseau, d’une paisible puissance, est un hud-hud, un oiseau déjà présent à l’ère pharaonique. Il est devenu rare d’en voir ; les Égyptiens disent que ça porte chance…

Vendredi 4 février

Dixième jour d’une révolution égyptienne qu’on a cru souvent victorieuse, contre un régime qui n’en finit pas de ne pas encore tomber et qui abat l’une après l’autre ses cartes répressives. Au Caire, le mouvement de protestation a principalement investi la place Tahrir, alternativement ou simultanément lieu festif, tribune politique et champ de bataille, divisée depuis deux jours en secteurs fonctionnels spontanément découpés pour permettre aux manifestants une efficacité maximale. La place, d’un côté, se prolonge en une artère plus étroite aboutissant à une deuxième place, que surmonte une bretelle de voie rapide. C’est là que la bataille s’est concentrée la nuit de la contre-révolution, entre le 2 et le 3. Elle opposait les manifestants aux forces de police en civil et aux “baltagueya”.

C’est dans l’après-midi du 2 que la place, très pacifique, a été envahie par de soi-disant “pro-Moubarak”, certains montant des chevaux et des chameaux. Les manifestants mettent immédiatement à l’écart les femmes et les enfants et sautent sur les chevaux et les dromadaires pour s’en emparer. Peu à peu, les entrées de la place sont sécurisées par des lignes de manifestants se tenant le bras tandis que les agitateurs arrêtés sont livrés à l’armée. Armée dont on ne comprend pas le rôle étrange : elle apparait parfois aux côtés de la police, allégeant ses dispositifs de contrôle et n’intervenant pas pour empêcher le massacre ; à d’autres moments, elle semble remplir son office et arrête les infiltrés, tout policiers qu’ils soient.

Un front principal se dessine peu à peu, au bout de la place, près du musée des antiquités égyptiennes. La nuit tombe. Elle va être longue. Sur le front, les manifestants se positionnent en lignes et organisent un système de relai. Les blessés partent à l’arrière et sont immédiatement remplacés par d’autres, qui attendent juste derrière. A quelques dizaines de mètres du front, une véritable industrie s’est mise en place pour fournir des projectiles aux combattants : des hommes cassent des gros blocs de trottoir qu’ils brisent ensuite en plusieurs petits morceaux en les frappant contre les barrières métalliques qui bordent la rue. Les sons des coups envahissent cette partie de la place.

De l’argent pour les pro-Moubarak

Parfois, leurs rythmes se confondent et semblent la marche au pas d’une grande armée de métal. A d’autres moments, les rythmes se distendent et évoquent une composition de musique industrielle. Sur le front, un premier manifestant a l’idée de placer à la verticale une barrière de tôle ondulée, bientôt imité par d’autres. Deux lignes de barricade sont crées en une demi-heure. A présent, les manifestants courent à l’avant lancer leurs projectiles puis repartent se réfugier derrière elles.

Les escaliers de la station de métro servent de prison provisoire pour les “pro-Moubarak” arrêtés. On trouve dans leurs poches des cartes de la police ou du PND, le parti du régime. Un immeuble, dominant le champ de bataille, a été investi par des baltagueya qui jette depuis ses fenêtres des cocktails molotov et des pierres sur les manifestants. La prise de cet immeuble devient un enjeu majeur de la bataille. Les manifestants, parvenant à s’en emparer, découvrent des habitants terrorisés. Un appartement sert de prison. Des baltagueya témoignent : on les a forcés à participer, ils ont reçu de l’argent, s’ils refusaient ils étaient battus et leurs biens étaient confisqués. Ces gens sont les plus miséreux des Égyptiens. Ils parlent des méthodes de la police avec un ton qui ne laisse pas de doute quant à leur opinion sur le régime.

A l’arrière, au cœur de la place, une clinique s’est organisée. Une rumeur circule à propos des hôpitaux : les ambulances ont été investies par la police qui s’en sert pour arrêter les manifestants. J’ai vu passer ce soir-là, dans une rue venant de la place, une curieuse ambulance conduite par des officiers et à l’arrière de laquelle des hommes assis semblaient plutôt arrêtés que blessés. Le lendemain, l’information nous a été confirmée : les blessés hospitalisés sont livrés à la police dont on connait les terribles méthodes de détention. Sur la place, décidés à ne faire confiance à personne, des docteurs soignent eux-mêmes les blessés. Ils pansent des plaies, recousent des arcades, bandent les crânes. Les blessés, allongés sur les espaces herbeux de la place, sont soignés par des femmes qui leur apportent de l’eau et de la nourriture. La grande mosquée de la rue Bolivar, à l’angle opposé du champ de bataille, est également transformée en clinique.

La place est bouclée dans les deux sens et ceux qui voudraient la quitter ne le peuvent pas. La panique monte. Certaines personnes, présentes sur la place depuis des jours, ne réagissent même plus aux coups de feu tant ils sont épuisés. La place en son centre est une grande vibration de peur qu’entourent à ses entrées des bataillons d’héroïsme.

Coordination sans leader

La voie rapide au-dessus de la rue est prise, puis perdue, puis reprise par les manifestants. Des hommes dont on soupçonne l’appartenance à la police secrète montent sur les toits et tirent à balles réelles sur les manifestants. Tant que la voie rapide n’est pas gagnée par les manifestants, des troupes de baltagueya peuvent encore grossir. Sa prise est donc primordiale. Il ne s’agit pas tant de gagner du terrain que de tenir toute la nuit en évitant un massacre. A quatre heures et demie, le pont est repris, les tirs de sniper cessent. Simultanément, le musée des antiquités est investi par les “pro-Moubarak”. Son toit leur sert également de base pour jeter sur les manifestants des cocktails molotov. Le feu prend dans une aile du musée, vite maitrisé, et dont le gouvernement accuse les manifestants. Le lendemain, l’actuel directeur des antiquités égyptiennes, membre du régime, affirmera aux médias qu’il n’en est rien, que le feu a été allumé par la police. Toute la journée d’hier, les manifestants formaient une chaine autour du musée pour le protéger, viscéralement attachés à leur trésor national et soucieux de n’être pas accusés de vandalisme.

Il est rare de pouvoir admirer sans retenue des héros que rien n’entache. Ces hommes et ces femmes, qui se coordonnent sans leader et sans mot d’ordre, réussissent à créer une armée spontanée, avec son front et son arrière-pays, et à tenir tête aux puissantes forces armées de l’état policier. Au petit jour, les voix des muezzin n’ont pas couvert les derniers coups de feu. Mais les manifestants peuvent se dire victorieux. Ils n’ont pas lâché : la place Tahrir reste leur prise.

Pendant la matinée, la place est entièrement nettoyée. Les manifestants, depuis le début, ont a cœur de donner une bonne image d’eux-mêmes. Tous les jours j’y ai vu des volontaires ramasser les ordures ou écouler l’eau d’une canalisation brisée par les batailles. La place n’a jamais été aussi propre qu’en ces jours de révolution. Peut-être est-ce ça, d’ailleurs, la révolution : se mettre à prendre soin de l’environnement collectif parce qu’on se l’est réapproprié. Les débris de trottoir sont ratissés et posés en tas devant les barricades, prêts à servir au cas où. Et les protestataires qui ont réussi à tenir toute la nuit sont rejoints peu à peu par des milliers d’autres manifestants qui, sur les lieux mêmes où les héros mourraient la veille, refont de la place un lieu festif et joyeux. Nous sommes ahuris : rien n’arrête la détermination de ces citoyens, et rien n’entame leur bonne humeur et leur pacifisme.

Si Tahrir est aux mains des manifestants – et peut-être en son cœur l’un des endroits les plus sûrs du Caire – ses environs sont infestés de baltagueya qui poursuivent ceux qui se dirigent vers la place, arrêtent les journalistes et tabassent les activistes. La bataille centrale a fait des petits dans les rues avoisinantes où les rapports de masse ne sont pas les mêmes. La journée d’hier a été égrainée par les annonces d’arrestations ciblées. Dramatique, certes, mais le mouvement ne tient plus seulement sur les épaules de ceux qui l’ont initié.

Rapport étrange à la télévision d’Etat

Tout est maintenant une question de timing où se mêlent à la fois des facteurs politiques et sociologiques. Car de nombreux Égyptiens (la majorité ?), après l’avoir massivement soutenu et en approuvant les causes, ont un rapport ambigu au mouvement. Ils ne peuvent pas s’offrir le luxe d’une ville paralysée, leur survie dépend directement de l’argent qu’ils gagnent au quotidien. Les comités de quartier en ont assez de passer des nuits blanches pour défendre la population. Il y a un désir partagé de retour à la normalité, bien compréhensible. Ce sentiment s’accompagne toujours du rapport étrange qu’ont les citoyens à la télévision d’état. Ils savent qu’elle leur ment mais retiennent tout de même les informations qu’elle délivre. Ces derniers jours, ils disaient : “De toute façon, sur Tahrir, il n’y a que des Frères Musulmans, des étrangers, et des combattants du Hamas.” Le mouvement ne doit pas perdre cette population qui ne peut plus endurer longtemps la situation de siège. Le discours d’Omar Suleiman, le vice-président nommé la semaine dernière, leur était directement destiné. Habile moment de télévision : il ne s’agissait pas d’un discours écrit et rigide face caméra mais d’un long entretien de quarante cinq minutes où le vice-président semblait chercher le mot juste et parler le langage de la vérité. Il a reconnu la légitimité des protestations, promis des réformes en profondeur et gentiment demandé aux manifestants de rentrer chez eux. Un discours qui ne peut qu’isoler davantage dans l’opinion ceux qui, très nombreux, restent encore à Tahrir.

La nuit de jeudi à vendredi à été plutôt calme. Ce matin, la place est noire de monde. Les barrages de sécurité ont été redoublés : après la fouille par l’armée, onze fouilles successives par des manifestants permettent de s’assurer qu’aucun infiltré ne pénètre la place. En ce moment même, les muezzin appellent à la prière. Quand elle sera finie, dans deux heures, de nombreux hommes sortiront des mosquées pour rejoindre les manifestants. Des rumeurs disent que Moubarak démissionnera à ce moment-là. On craint une répression sanglante. L’atmosphère est électrique mais nous ne pouvons nous empêcher de croire que ce régime, malgré tout, vit ses derniers instants. Alignés sur la place, les hommes forment une belle mosaïque de prieurs, synchronisés dans leurs mouvements. Rien n’arrêtera la détermination de ce peuple qui, dans la guerre qui l’oppose à son état, est en train de l’emporter. La foule est à présent plus nombreuse que mardi, le jour du ‘One million-man march”…

De nombreux détails de cet article ont été obtenus grâce aux renseignements et à l’aide de Hana Al-Bayaty, et aux vidéos réalisées sur le champ de bataille par Mohammed A., reporter improvisé et audacieux qui fait un travail de documentation inouï.

Crédits photo: FlickR CC: F Hussein, Florence Mohy, Flickr CC: Ahmad Hammoud / Dark Corner / Diana Mai / Nebedaay /

Laisser un commentaire